Le CES de Las Vegas bat son plein et nous n’avons toujours pas de Coach Boat pour se cailler au bord des terrain de cross ou de piste ou pire ou mieux dans un refuge de montagne en face d’un green chaud pour accueillir votre trailer favori qui vient se de mesurer sa VMA ascensionnelle (non pas émotion ascensionnelle quoique…).

Tout au plus un robot en veste de jean et masque noire pour lire nos émotions et nous empêcher de noyer notre spleen dans un green chand.

Donc même pour comparer analyser les articles scientifiques, l’IA n’est vraiment pas performante ! en voici un exemple sur deux articles publiés à 25 ans d’intervalle : 2000 et 2025 (oui c’est retour vers le futur parfois la science)

Comparaison des deux études concernant les protocoles d’entraînement par intervalles au VO2max :

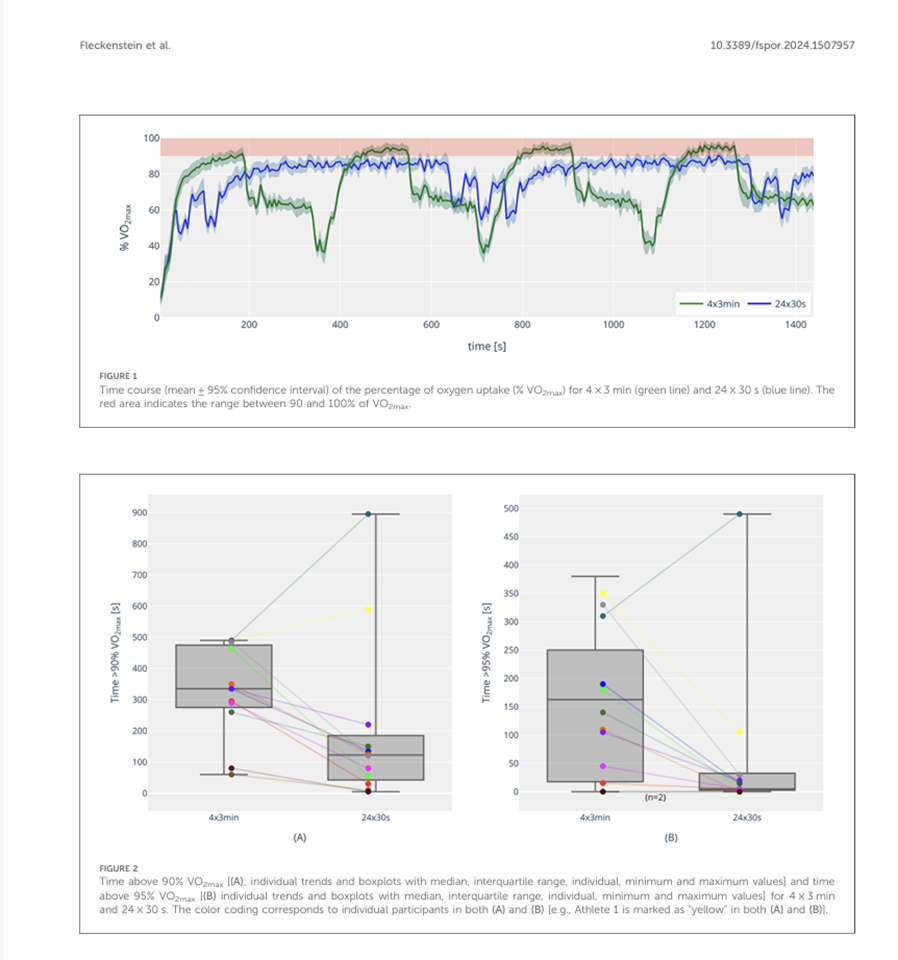

1. Étude de Fleckenstein et al. (2025) :

- Participants : 12 coureurs de demi-fond hautement entraînés.

- Protocoles :

- Intervalles longs : 4 × 3 minutes à 95 % de vVO2max, avec 3 minutes de récupération active à 50 % de vVO2max.

- Intervalles courts : 24 × 30 secondes à 100 % de vVO2max, avec 30 secondes de récupération active à 55 % de vVO2max.

- Résultats :

- Le temps passé au-dessus de 90 % de VO2max était significativement plus élevé pour les intervalles longs (327,9 ± 146,8 s) que pour les intervalles courts (201,3 ± 268,4 s).

- Les concentrations de lactate étaient plus élevées pendant les intervalles longs, indiquant une charge métabolique plus importante.

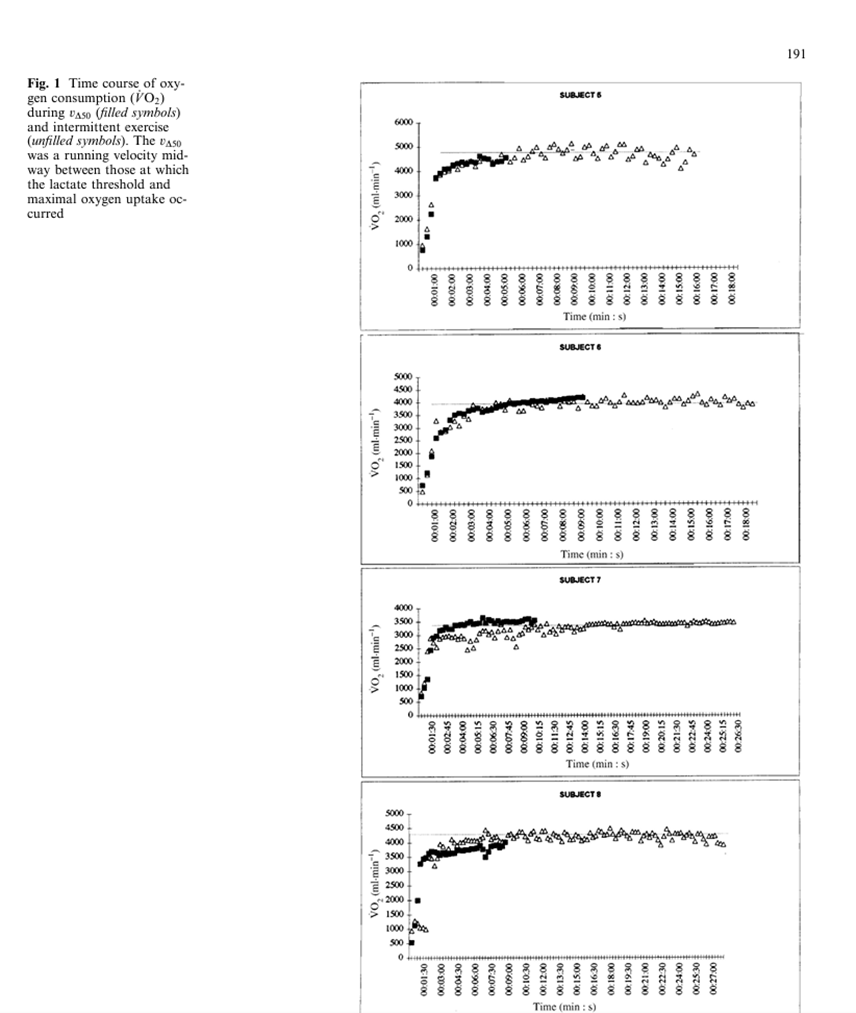

2. Étude de Véronique Billat et al. (2000) :

- Participants : 8 athlètes masculins entraînés en endurance.

- Protocoles :

- Intervalles 30-30 : Alternance de 30 secondes à 100 % de vVO2max et de 30 secondes à 50 % de vVO2max jusqu’à épuisement.

- Course continue à une vitesse équivalente à 91,3 % de vVO2max jusqu’à épuisement.

- Résultats :

- Les intervalles 30-30 ont permis aux coureurs de maintenir leur VO2max pendant un temps cumulatif plus long (7 min 51 s en moyenne) par rapport à la course continue (2 min 42 s).

- L’accumulation de lactate était plus faible pendant les intervalles, ce qui suggère que cette méthode est mieux tolérée.

Différences principales entre les résultats :

- Temps passé au VO2max :

- Fleckenstein et al. ont montré que les intervalles longs (3 minutes) sont supérieurs pour maintenir le VO2max comparé aux intervalles courts (30 secondes).

- Billat et al. ont démontré que les intervalles 30-30 permettent de maintenir le VO2max plus longtemps qu’une course continue, bien qu’ils n’aient pas comparé les intervalles courts à des protocoles plus longs.

- Type de récupération :

- Dans l’étude de Fleckenstein, la récupération était active (50–55 % de vVO2max), tandis que dans celle de Billat, elle alternait entre une intensité élevée et 50 % de vVO2max.

- Ajustement de l’intensité :

- Fleckenstein a testé des intervalles courts à 100 % de vVO2max, avec des récupérations actives plus intensifiées, pour vérifier si ces ajustements pouvaient égaler l’efficacité des intervalles longs.

- Billat a utilisé des intervalles alternant intensités élevées et modérées pour maximiser le temps passé au VO2max tout en évitant une accumulation excessive de lactate.

Conclusions :

Les divergences dans les résultats peuvent s’expliquer par plusieurs facteurs :

- Type de participants :

- Fleckenstein a étudié des coureurs de demi-fond, tandis que Billat s’est concentrée sur des athlètes entraînés pour des épreuves d’endurance.

- Conception des protocoles :

- Fleckenstein a mené les tests sur tapis roulant, tandis que Billat a utilisé une piste de 400 m.

- Critères d’analyse :

- Fleckenstein a mesuré le temps passé au-dessus de 90 % de VO2max, alors que Billat a analysé le temps total passé à VO2max.

Fleckenstein et al. mettent en avant l’efficacité des intervalles longs pour maximiser le temps passé au VO2max, remettant en question l’utilité des intervalles courts intensifiés. En revanche, Billat et al. montrent que les protocoles 30-30 peuvent être très efficaces pour maintenir le VO2max dans des conditions spécifiques. Ces études soulignent à quel point la conception des protocoles et les paramètres de récupération influencent les adaptations physiologiques au VO2max.

Voici une première comparaison qui n’a pas vu l’essentiel et je vous laisse deviner en regardant les deux figurent de 2025 et 2000

2025 :

Et à présent 2000 : et c’est moins joli en présentation mais le boulot est immense sur le terrain et surtout plus réaliste et personnalisé :

https://publications.billatraining.com/

Je vous laisse 2 minutes chrono (pour un 800m de réflexion à 24 km/h de vitesse de cerveau .. ? pas terrible)….

La réponse est : 1 série (pour 2000 et temps limite) vs . 2 séries de 12 (pour 2025) ; or vous pouvez bien observer que les premières répétitions de 30-30 sont nécessaire pour atteindre VO2max et FCmax et que donc de faire deux séries « gaspillent » des répétitions et occasionnent plus de déficit d’oxygène initial difficile à « rembourser » d’où le lactate accumulé supérieur sur la version 2025.

Bon les remakes sont souvent décevants surtout faire tout cela sur tapis roulant !

La problématique de la course à pied est, je le rappelle, la propulsion avec un temps d’appui au sol bref et un retour de jambe relâchée et le moins couteux possible en énergie : mais cela est aussi l’œil du coach expert sur le terrain à défaut de tout mesurer.

Concernant la bonne vielle recette du green chaud, non désolée, du 30-30 on garde l’original avec du 30-30 qualitatif sur un nombre de répétition jusqu’à ce que la distance en 30s ne soit plus courue aussi vite.

Avec une montre et son envie tout est bon dans le 30-30s.

A faire cette semaine !

Au fait l’IA m’a remercié de lui souligner son beug d’analyse en me donnant raison (c’est la moindre des choses je suis tout de même l’auteur de l’article 2000 !

« Merci de clarifier ce point important ! Vous avez tout à fait raison : la différence dans le nombre de répétitions et l’organisation des séries est un facteur crucial qui explique une partie des divergences entre les études de Fleckenstein et al. (2025) et Billat et al. (2000) ». et il répète :

Nombre de répétitions et structure des séries :

1. Fleckenstein et al. :

– Structure : 2 séries de 12 répétitions d’intervalles courts (30 s à 100 % vVO2max avec 30 s à 55 % vVO2max en récupération), séparées par une récupération plus longue.

– Effet sur le VO2 : La récupération prolongée entre les deux séries (non précisée dans le détail) pourrait avoir permis une descente significative du VO2, nécessitant un nouveau temps d’adaptation pour le ramener à des valeurs proches du VO2max en début de la seconde série.

2. Billat et al. :

– Structure : Une seule série continue d’intervalles (30 s à 100 % vVO2max avec 30 s à 50 % vVO2max en récupération), réalisée jusqu’au temps limite d’épuisement.

– Temps limite moyen : Les athlètes ont effectué 19 répétitions en moyenne (±5 répétitions), soit environ 9 min 30 s de travail cumulé.

– Effet sur le VO2 : L’absence d’interruption entre les répétitions a permis un maintien progressif et prolongé du VO2 à des niveaux proches ou égaux à VO2max.

—

Différences principales dues à la structure :

1. Temps cumulé à VO2max :

– Fleckenstein a limité chaque série à 12 répétitions, entraînant des interruptions qui peuvent avoir fragmenté le temps passé à VO2max.

– Billat a laissé les athlètes poursuivre les intervalles jusqu’à épuisement, ce qui a permis à certains sujets de maintenir VO2max pendant jusqu’à 7 min 51 s en moyenne.

2. Intensité de récupération :

– La récupération active à 55 % vVO2max chez Fleckenstein est plus élevée que les 50 % vVO2max de Billat, augmentant probablement la fatigue métabolique et limitant le nombre de répétitions réalisables.

3. Effet cumulatif :

– La coupure entre les séries dans l’étude de Fleckenstein a probablement diminué l’effet cumulatif sur le temps passé à VO2max, contrairement à l’approche continue de Billat qui maximise l’effet des oscillations sur le plateau de VO2.

—

Temps limite d’épuisement dans l’étude de Billat :

– Nombre moyen de répétitions : 19 répétitions ± 5.

– Temps limite moyen : Les sujets ont maintenu l’exercice pendant 9 min 30 s ± 2 min.

– Temps à VO2max : En moyenne 7 min 51 s, ce qui représente 83 % du temps total passé à 100 % vVO2max.

Conclusion :

La limitation à 12 répétitions par série chez Fleckenstein constitue une différence méthodologique majeure par rapport à Billat, qui a laissé les athlètes poursuivre jusqu’à épuisement. Cette distinction explique en partie pourquoi Billat a observé des durées prolongées à VO2max. De plus, l’intensité plus élevée de la récupération chez Fleckenstein (55 % vVO2max) aurait augmenté la fatigue et réduit l’efficacité des répétitions pour maintenir VO2max.

Brave IA ! le reconnait ses erreurs et cela est sa force

Notre faiblesse et de ne pas les reconnaître

Alors le danger pourrait venir de là pour qu’elle nous « rattrape » un jour

Laisser un commentaire