pour enfin vous remettre en question dans la façon de vous entraîner

Cette semaine j’ai vécu un voyage retour vers mes 25 ans et les années 80 en écoutant un coach de la clinique du coureur qui me citait dans son atelier apprenant aux kinés à devenir…coachs et à construire une séance de HIIT (interval training).

Du genre VMA et temps limite et interval training à 100% de VMa ou autre % docte….

Désolée mais depuis j’ai fait des kilomètres de réflexion avec notamment mes derniers articles concernant l’analyse des variations de vitesse (et physiologique, neurophysiologique) en courant et sur le marathon en particulier.

Or, justement la question du nouveau record du Monde de semi réalisé par un Ougandais qui n’est même pas Kenyan et qui n’a pas encore commis un 42,195, relance la spéculation de la brisure défonce de la barrière des 2h qui tient le monde sportif et scientifique en haleine avec en toile de fond un dopage carboné et chimique. Sans parler de la génétique !

Alors faisons un peu le tri entre allure de course intelligence, rôle de la vitesse critique, de l’entraînement du gène de la performance qui me …gène depuis 25 ans avec le Génopole et l’université d’Evry qui voulait m’imposer ce thème et m’a supprimé mon unité INSERM (san entrer dans les détails).

Résistance et autofinancement par BillaTraining m’ont permis de continuer et accélérer librement mes recherches afin de démontrer et crier au monde que tout le monde peut progresser et que c’est de notre responsabilité, nous les chercheurs-enseignants) de le prouver alors que les millions de dollars ont été déversé pour trouver le profil génétique idéal : ils n’ont rien mis en évidence, surtout en travaillant sur le modèle souris.

Je sais bien que l’auteur américains a écrit des souris et des hommes. Mais ce titre qui est emprunté à un poème de Robert Burns : « Les plans les mieux conçus des souris et des hommes souvent ne se réalisent pas » pourrait s’appliquer à cette recherche qui a pour rêve soyeux de démontrer que plus de 50% de la performance serait dû à la génétique, sans parler du dopage !

Pour avoir fait une récente bibliographie sur ce sujet je vous en livre l’essentiel :

La génétique dans le sport : un bonus à exploiter, pas une panacée

Le potentiel hérité et ses limites

Voici une synthèse détaillée des avancées et des limites actuelles dans la compréhension de l’influence génétique sur la performance sportive, basée sur trois articles récents publiés en 2022–2023. Cette synthèse met en évidence l’état des connaissances, les méthodes employées, ainsi que les perspectives d’application pratique, notamment en ce qui concerne l’identification de talents, l’optimisation de l’entraînement et la prévention des blessures.

1. Les Fondements de la Génétique du Sport

1.1. Un champ en pleine expansion

Les travaux récents, tels que celui de Varillas‑Delgado et al. (2022) dans l’European Journal of Applied Physiology, montrent qu’on a identifié près de 200 polymorphismes susceptibles d’influencer les traits liés à la performance sportive. Parmi ces variants, plus de 20 semblent conditionner le statut d’athlète d’élite. Des gènes emblématiques comme ACTN3 et ACE ont été particulièrement étudiés :

- ACTN3 : Le polymorphisme R577X détermine la production de l’α‑actinine‑3, une protéine essentielle pour la formation des fibres musculaires de type II, responsables des efforts explosifs. Les individus porteurs de l’allèle fonctionnel (R) tendent à avoir une plus grande proportion de fibres rapides, ce qui est avantageux pour les sports de puissance.

- ACE : Ce gène, impliqué dans la régulation du système rénine-angiotensine, est associé à la capacité d’endurance, avec certaines variantes (par exemple, le génotype DD) liées à de meilleures performances en endurance.

1.2. La Complexité des Traits Polygiques

Les articles montrent que la performance sportive est un trait polygène complexe, résultant de l’interaction de centaines de variants, ainsi que d’influences environnementales et épigénétiques. Par exemple, les études du HERITAGE ont permis d’estimer la contribution génétique sur le VO₂ max à environ 60 % à l’état de base et environ 50 % des gains après entraînement. De plus, une part non négligeable de l’héritabilité, parfois estimée autour de 30 %, semble provenir de la contribution maternelle (potentiellement liée à l’héritage mitochondrial). Toutefois, la répartition de cette influence varie selon les phénotypes étudiés (endurance, puissance, récupération, etc.) et selon la discipline sportive.

2. Méthodologies et Limites des Études Actuelles

2.1. Approches Traditionnelles et Nouveaux Outils

La majorité des premières études s’appuyait sur des recherches de gènes candidats ou des modèles murins, avec souvent de faibles tailles d’échantillons et des protocoles hétérogènes. Ces limitations ont rendu difficile la généralisation des résultats et la reproductibilité des associations.

Les avancées récentes en séquençage de nouvelle génération et les approches multi-omiques (intégrant RNA-seq, ATAC-seq, protéomique, métabolomique, et lipidomique) offrent désormais une vue plus globale. Ces méthodes permettent de décortiquer les réseaux moléculaires qui sous-tendent la réponse à l’exercice et l’adaptation à l’entraînement. Toutefois, malgré ces progrès, la capacité prédictive du génotypage pour identifier le potentiel athlétique ou orienter l’entraînement reste limitée.

2.2. GWAS et Polygenic Scores

Des études d’association à l’échelle du génome (GWAS) ont été menées pour tenter d’identifier des loci associés à des phénotypes tels que le VO₂ max. Par exemple, des GWAS ont permis d’identifier des variants dans des gènes comme PROX1, EDN1, MYLIP, et ACTN3 parmi d’autres, et ont même conduit à la création de scores génétiques (polygenic scores) qui semblent corrélés avec la capacité de VO₂ max et, par extension, avec la performance.

Pourtant, la puissance statistique de ces études reste limitée par la taille des échantillons disponibles (souvent de l’ordre de quelques centaines ou quelques milliers de participants) et par le manque d’homogénéité dans la collecte des données de performance. Cela limite la capacité à extraire des signaux robustes et à comprendre les mécanismes fonctionnels derrière ces associations.

2.3. SWOT de la Génétique du Sport

L’article de Konopka et al. (2023) propose une analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) des revues non systématiques en génétique du sport. Parmi les forces, on note les avancées technologiques et l’acceptation croissante du génotypage dans le domaine sportif. Cependant, les faiblesses incluent la faible qualité méthodologique de certaines études, la complexité intrinsèque des traits et la faible généralisabilité des résultats. Les opportunités résident dans l’optimisation de l’entraînement personnalisé et le potentiel d’améliorer la prévention des blessures, tandis que les menaces incluent les questions éthiques, notamment autour du gene doping et des tests directs aux consommateurs.

3. Implications Pratiques et Applications à l’Entraînement

3.1. Vers une Approche Personnalisée

L’un des objectifs majeurs de la recherche en génétique du sport est de pouvoir utiliser ces connaissances pour développer des stratégies d’entraînement personnalisées. L’idée de « precision exercise » est d’adapter l’entraînement en fonction du profil génétique de chaque athlète, afin d’optimiser la réponse physiologique et de réduire le risque de blessure.

Par exemple, si un athlète présente une variante favorable dans ACTN3, il pourrait bénéficier d’un entraînement qui accentue les efforts explosifs et les sprints, tandis qu’un autre avec un profil plus orienté endurance (par exemple, des variantes spécifiques dans ACE ou dans les gènes liés à la mitochondrialité) pourrait être orienté vers des séances d’endurance plus longues et une meilleure gestion de la récupération.

3.2. Limites Actuelles et Perspectives d’Avenir

Bien que la génétique offre un potentiel prometteur, il est essentiel de rester prudent. À l’heure actuelle, les scores génétiques ne permettent pas encore de prédire de manière fiable la performance sportive d’un individu. L’intégration des données génétiques avec des paramètres environnementaux et de l’entraînement reste un défi majeur.

De plus, l’essor des approches multi-omiques devrait, dans les années à venir, fournir des éclairages plus précis sur les voies moléculaires impliquées dans la performance et l’adaptation à l’entraînement. L’un des axes futurs sera également de mieux comprendre l’influence des facteurs épigénétiques, c’est-à-dire comment l’environnement et le mode de vie peuvent modifier l’expression des gènes sans changer le code génétique lui-même.

Les trois articles étudiés nous offrent un panorama riche et contrasté de l’état actuel des connaissances en génétique du sport. Les points clés à retenir sont :

- Une Contribution Modérée mais Importante :

Des gènes comme ACTN3 et ACE ont été largement étudiés, mais leur impact individuel est relativement faible par rapport à l’ensemble des facteurs (environnement, entraînement, nutrition). - Des Méthodologies en Évolution :

Les approches classiques (études de gènes candidats, petits échantillons) cèdent progressivement la place aux techniques multi-omiques et aux GWAS, qui offrent une vision plus globale mais restent limitées par des défis de taille d’échantillon et d’hétérogénéité.

Les analyses SWOT, telles que celle proposée par Konopka et al. (2023), soulignent les forces (avancées technologiques, acceptation du génotypage) mais aussi les faiblesses (méthodologies hétérogènes, faible généralisabilité) de ce domaine.

Cette synthèse, basée sur les travaux récents publiés dans l’European Journal of Applied Physiology, dans des revues de Nature Reviews Genetics, et dans Frontiers in Genetics, offre une vue d’ensemble des avancées et des défis actuels en matière de génétique du sport, en insistant particulièrement sur les applications potentielles à l’entraînement personnalisé.

Bon, ces articles récents calment les approches un peu…eugénistes un peu comme le gène de l’intelligence et du crime !

C’est pourquoi je travaille comme une acharnée avec une dose de militantisme qui s’accroît chaque jour pour démontrer à la face du monde que la génétique et le dopage ne doivent pas nous rendre négatifs !

Au contraire continuons à améliorer nos méthodes d’entraînement pour les moches, les gros, les soi-disant « pas doués et tous les autres

Comme je n’aime pas revenir en arrière, ne serait ce que de 4 ans, j’ai demandé à Gepetto de s’y coller et de vous livrer l’essentiel de mes articles analysant la clef du record du marathon avec des préconisations pour l’entraînement. Et surtout j’ai vérifié qu’il ne mentait pas au contraire de sa progéniture ….Au boulot Gepetto !

Moins de 2h au marathon dans 2 mois : exploiter la vitesse critique, les oscillations et les enseignements des records du monde – la méthode Billat !

Atteindre la barre mythique des 2 heures au marathon fascine autant qu’il divise. On vante souvent l’idée que l’héritage génétique ou même le recours à des méthodes controversées (comme le dopage) pourraient détenir la clé du succès. Pourtant, les données récentes, notamment issues des analyses de Véronique Billat et de ses collègues, nous montrent que la performance en marathon ne repose pas sur un effort constant ni sur une simple question d’innéité. La véritable révolution réside dans une stratégie de pacing oscillatoire qui exploite pleinement la vitesse critique et les extrêmes d’allure – un véritable moteur hybride optimisé.

Ses articles vous montrent comment ces oscillations, mesurées avec des outils statistiques (coefficients de variation, skewness, Kendall’s tau, etc.), traduisent une stratégie de course gagnante et comment ces enseignements peuvent être appliqués concrètement à votre entraînement.

1. La vitesse critique et le moteur hybride

La vitesse critique (CS) représente la vitesse minimale qu’un athlète peut maintenir de manière prolongée sans accumuler une fatigue insoutenable. Chez les élites, courir à environ 95 % de cette vitesse permet d’équilibrer efficacement la production d’énergie aérobie et l’activation de la réserve anaérobie.

Les analyses des records du monde, comme celles présentées par Billat et al., montrent que les meilleurs temps ne sont pas obtenus en maintenant une vitesse constante. Par exemple :

- Les records féminins de Brigid Kosgei (Chicago, 2019 – 2h14m04s) et Paula Radcliffe (London, 2003 – 2h15m25s) ont été réalisés respectivement à environ 97,6 % et 96,1 % de leur CS.

- Le record masculin d’Eliud Kipchoge, quant à lui, a été établi à environ 94–94,7 % de la CS (Berlin 2018 et London 2019).

Ces chiffres indiquent que, pour les élites, la course se construit autour d’un seuil critique qui sert de base, mais que la performance ne consiste pas à maintenir une allure constante à ce niveau. Au contraire, il faut jouer sur les extrêmes pour optimiser l’utilisation des systèmes énergétiques.

Imaginez votre corps comme un moteur hybride ultramoderne : le système aérobie vous permet de tenir la distance, tandis que la réserve anaérobie, sollicitée par de brèves accélérations, vous offre le sursaut nécessaire pour franchir la ligne d’arrivée. L’idée est donc de ne pas rester figé à une vitesse moyenne, mais d’alterner intelligemment entre des phases d’effort maximal et des phases de récupération active.

2. Pacing oscillatoire et valeurs extrêmes : une symphonie d’accélérations et de décélérations

L’art de l’oscillation

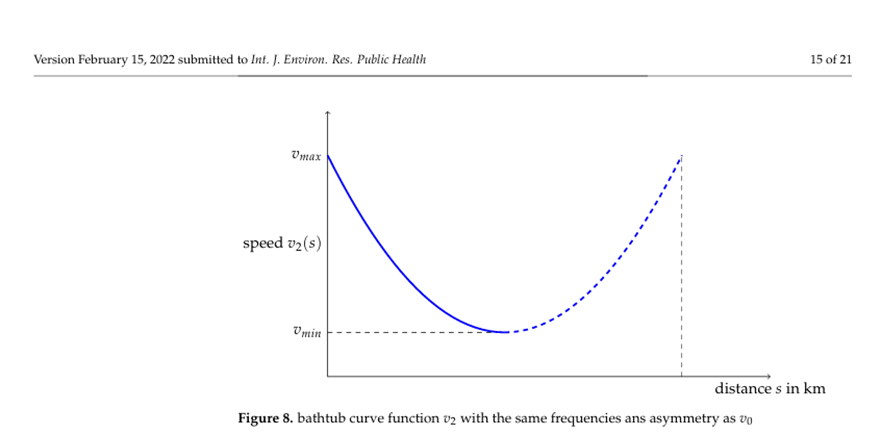

Les analyses statistiques des courses élites, telles que présentées dans « Marathon Performance, oscillations between asymmetric extreme values » (Pycke & Billat, 2022 cite turn0file1), montrent que la distribution des allures dans un marathon n’est jamais symétrique. Concrètement, on observe que les coureurs passent plus de temps à une allure inférieure à leur vitesse moyenne que supérieure. Cette « négative asymétrie » est le signe d’une stratégie gagnante. Plutôt que de courir à une vitesse uniforme, les meilleurs marathoniens adoptent un schéma en U :

- Départ rapide : Une accélération initiale permet de « chauffer » les muscles et de stimuler immédiatement le système anaérobie.

- Phase de maintien et de récupération active : En courant à environ 90–95 % de leur CS pendant la majeure partie de la course, les athlètes optimisent l’équilibre énergétique tout en permettant une récupération partielle.

- Final explosive : Le sursaut final, qui sollicite pleinement les réserves anaérobies, permet de repousser le fameux « mur » et d’assurer une accélération décisive vers la fin de la course.

L’importance des extrêmes

L’un des enseignements majeurs des travaux de Billat est que la performance se construit autour des valeurs extrêmes de la distribution de la vitesse. Plus précisément, la répartition des allures montre une asymétrie marquée : le temps passé en dessous de la vitesse moyenne est significativement plus important que celui passé au-dessus. Cette oscillation permet une récupération intégrée, retardant ainsi l’épuisement des réserves énergétiques.

En d’autres termes, ces phases de « ralentissement » ne sont pas des pertes de temps, mais des moments stratégiques qui préparent le terrain pour une accélération finale décisive. La méthode Billatraining, par exemple, ne cherche pas à imposer une vitesse fixe, mais à entraîner le corps à exploiter ces oscillations pour maximiser la performance globale.

3. Application pratique à l’entraînement : vers une stratégie « polarised »

Un entraînement diversifié pour exploiter le moteur hybride

Pour traduire ces concepts en pratique, il est essentiel d’adopter un entraînement « polarised » qui balaie l’ensemble des vitesses. Voici quelques recommandations pratiques :

- Intervalles à haute intensité : Intégrez des sessions où vous courez à des vitesses nettement supérieures à votre CS pendant des courtes périodes. Ces efforts permettent de stimuler et de renforcer votre réserve anaérobie, essentielle pour les accélérations en fin de course.

- Séances de récupération active : Alternez avec des périodes où vous courez à des vitesses bien inférieures à votre CS (« critical speed » ou vitesse critique en français). Cette zone vous permet de maintenir une intensité suffisante tout en favorisant une récupération dynamique qui retarde l’épuisement.

- Sorties longues à variabilité contrôlée : Entraînez-vous sur des parcours variés, idéalement sur terrain familier, où vous pratiquez le changement de vitesse en fonction des sensations et du relief. Cela développe votre capacité à moduler votre allure et à gérer les oscillations de vitesse, éléments clés pour éviter le « mur » du marathon.

L’écoute de son corps et l’ajustement en temps réel

La clé de la réussite réside dans l’adaptation en temps réel. Vos sensations, votre fréquence cardiaque et votre perception de l’effort doivent guider vos ajustements d’allure pendant la course. Grâce aux avancées technologiques – capteurs, montres GPS, applications de suivi – vous pouvez recueillir ces données en temps réel et affiner votre stratégie. Apprendre à s’écouter et à adapter son effort, c’est transformer la course en une symphonie d’accélérations et de récupérations, où chaque oscillation est calculée pour optimiser l’utilisation de vos systèmes énergétiques.

Focus sur la vitesse critique et les valeurs extrêmes

Selon les analyses de Billat, il est crucial de viser non pas une vitesse moyenne théorique, mais d’atteindre des valeurs proches de votre CS, tout en oscillant autour de celle-ci. Pour les meilleurs marathoniens, cela signifie courir à environ 94–97 % de leur CS, en fonction de la phase de la course. En pratique :

- Départ : Visez une vitesse supérieure à votre CS pour initier rapidement la réponse anaérobie.

- Milieu de course : Stabilisez-vous à 90–95 % de la CS pour bénéficier d’une récupération tout en maintenant la pression.

- Fin de course : Exploitez vos réserves en accélérant, même brièvement, pour sortir du mur et donner un sursaut final.

Ce schéma de pacing oscillatoire permet d’optimiser non seulement la production d’énergie, mais aussi la récupération, en exploitant pleinement la capacité du corps à alterner entre intensité et repos.

4. Synthèse finale : la performance, une symphonie d’oscillations et de synergies

Pour atteindre un marathon sub-2 heures, il est impératif de repenser notre approche traditionnelle basée sur une vitesse constante et un simple pourcentage de VMA. Voici l’équation de la performance moderne en endurance :

- Dopage : Un raccourci dangereux et éphémère, incompatible avec l’éthique sportive. Il ne peut en aucun cas remplacer une préparation intelligente.

- Entraînement et pacing oscillatoire : La véritable clé. Adoptez un modèle d’entraînement « polarised » qui intègre des intervalles à haute intensité, des phases de récupération active et des sorties longues variées. Apprenez à exploiter votre vitesse critique en oscillant entre des valeurs extrêmes pour activer simultanément le système aérobie et la réserve anaérobie.

- La génétique : des promesses souvent surestimées

- Un potentiel héréditaire incontestable mais complexe

- En résumé, bien que la génétique contribue indéniablement à définir le potentiel d’un athlète, son rôle doit être interprété avec prudence. Les scores génétiques actuels n’offrent pas encore la précision nécessaire pour prédire de manière fiable la capacité d’atteindre un marathon en moins de 2 heures.

La recherche de Billat et al. démontre que la performance en marathon est le fruit d’une gestion dynamique et synergique de l’énergie. Plutôt que de courir à une allure uniforme, les meilleurs marathoniens transforment leur course en une danse rythmée, où chaque accélération et chaque décélération ont leur rôle précis dans l’optimisation de l’effort.

« Tu as pas trop mal bossé Gepetto! »

Petit teaser pour la suite :

La semaine prochaine nous allons vous livrer le moyen de parier de façon plus avertie sur les chances de battre le record du monde de marathon par le nouveau record man du monde de semi : en attendant je vous livre en pâture les articles qui lui crient au dopage en livrant ces soupçons à la face du monde (diffamatoires à mon sens !)

Le délit ou devrais-je dire le « délire » de sale performance continu et j’en connais qui font leurs houx gras sur cette petite musique qui nous bouffe le cerveau.

Je conclurai que justement il faut courir intelligemment pour améliorer ses performances en moins de 2 !

Cela passe par 2 clics pour accéder au blog de l’ASEP !

En attendant voici les liens des sites qui « analysent » le record du semi et els miens qui analysent scientifiquement les records du monde masculins et féminins sur le marathon.

Jusqu’au Marathon de Londres après Paris, nous analyserons vos (ou celle de vos amis, coureurs) signatures de vitesse sur le marathon. N’hésitez pas à nous envoyer vos fichiers de marathon en tcx ou.fit (format original de Garmin en export) et nous vous en ferons une analyse avec notre nouvel outil d’analyse qui vous donne une note selon l’équilibre engagement et prudence.

Bonne lecture :

https://publications.billatraining.com/publications/2022/marathon_perf_oscillations.pdf

les sites « café du commerce » sur le semi (j’adore moi aussi les brèves de comptoirs de mon village) :

L’Ougandais Jacob Kiplimo a battu dimanche le record du monde du semi-marathon, en 56’42’‘. Pour Jean-Claude Vollmer, entraîneur du recordman de France Morhad Amdouni et spécialiste du marathon, « c’est un coup monstrueux sur la tête des observateurs de l’athlétisme ».

Un premier 10 km en 26’46 (meilleur que le record d’Europe en 26’52), 26’33 du 5 au 15è km… Alors que justement, sur le 10 km de Castello en Espagne, Kejelcha réalisait 29’31, 2è meilleure marque tout temps..

Pendant ce temps là, Kiplimo répétait presque deux fois l’effort… Rappelons aussi que le record du monde du 10 km route, a été réalisé en 2020 par Rhonex Kipruto en 26’24… Ce même athlète qui a été suspendu en 2023 pour défaut sur son passeport biologique…

Impossible de ne pas y penser…

Le spectre du dopage ressurgit lors des records du monde. La plupart du temps, on essaie de retrouver de la logique et une certaine progression quand on bat un record. Là, les termes sont plus forts que cela : explosé, pulvérisé… 48s de moins, soit plus de 2s de mieux par kilomètres.

Il faut dire dans un premier temps que les chaussures carbone ont bouleversé la façon de voir les performances, en les améliorant nettement.

Kiplimo a couru en Nike AlphaFly 3. Pour l’aider, il y avait le véhicule de l’organisation qui semble-t-il lui a bien fait profiter de l’aspiration. Mais il faut signaler aussi qu’il a quasiment couru seul tout le long !

Clairement, les progrès sur la nutrition en général et à l’effort sont aussi très importants, avec une précision quasi scientifique, qui rejoint les progrès en connaissance de l’entraînement et des soins.

Comment le dopage pourrait-il être absent des débats ? Surtout quand on sait que de ce côté là, on a toujours de l’avance sur la prévention.

Les affaires répétées dans cette zone de l’Afrique posent question dès qu’un record surgit, surtout avec cette marge-là. On perçoit factuellement une très grande facilité / fraîcheur à l’arrivée de Kiplimo, qui contraste avec les remontées gastriques qu’a eu l’italien Crippa (qui termine en 59’52).

On ne sait pas s’il faut croiser les doigts pour que ce record soit valide, ou s’il faut que l’on trouve vite ce qui aura pu clocher…

Laisser un commentaire