Il est urgent repenser l’éducation à l’effort. Par l’utilisation de tests adaptés et le développement de la perception des sensations corporelles sont des leviers majeurs pour favoriser l’autonomie et l’engagement durable des élèves. La méthode d’entraînement à a sensation pourra s’intégrer à l’école mais également en club.

En fin de blog, je vous donne des séances d’entraînement à utiliser chez les jeunes de 9 à 18 ans en fonction de leur âge.

-40 % de VO2max des jeunes en 10 ans !

Sans parler de l’étude du MIT qui montre que les jeunes qui utilisent à 100% l’IA pour apprendre, ont moins 50% de leur activité cérébrale sollicitée avec en prome une incapacité à écrire un devoir seul.

Décidemment on perd sa tête et ses jambes et on appelle cela le progrès !

Heureusement Zorro est arrivé, j’ai nommé le gouvernement français qui a pondu une note d’incitation aux professeurs d’éducation physique, pour réaliser des tests d’endurance (le test de Luc léger, 1984 vive le progrès !), un test de 30m et de saut en longueur !

Mais le lapin (« Rabit » Running Advisor Billat Training) en 2019 et depuis on se reprend à espérer l’intégration d’une nouvelle ère de l’endurance humaine dès le plus jeune âge grâce à ces jeunes professeurs d’éducation physique et professeurs des écoles qui s’oriente vers un entraînement, un cycle d’endurance plus naturel, respectueux de la physiologie de l’enfant et de son goût pour des vitesses de course intermittentes et spontanée.

D’autre part, nous avons démontré au sein du laboratoire BillaTraining (en convention avec l’Université d’Evry Paris-Saclay), que le cerveau n’est véritablement stimulé en mettant toute son attention sur l’effort une fois passé la zone d’intensité perçue comme étant « moyenne-limite « dure ») à partir du seuil ventilatoire 2 auquel il devient impossible de tenir une longue phrase sans interruption (voir le talk test qui est pratique pour définir cette zone, surtout lorsque l’on ne dispose pas de mesures des échanges gazeux qui restent très onéreux et difficile d’utilisation et calibration, a fortiori sur le terrain) : utilise cette phrase pour le faire faire à tes enfants, des élèves et athlètes et définir cette zone d’activation cérébrale qui va leur permettre d’aller au bout de l’effort et véritablement solliciter leur VO2max :

« Je peux parler sans difficulté pendant que je cours, ce qui signifie que mon effort est adapté à l’endurance. »

Si tu peux réciter cette phrase à voix haute, sans être essoufflé ni devoir t’arrêter, ton intensité d’effort est dans la bonne zone aérobie. Si tu dois t’arrêter ou que tu es trop essoufflé pour finir la phrase, l’intensité est trop élevée pour un travail d’endurance.

On va donc vers une éducation physique moderne et individualisée grâce au test RABIT

Lève-toi, cours et écoute ton corps !

Alors que tous les constats soulignent le manque d’activité physique, l’utilisation de tests adaptés et un travail approfondi sur la perception des sensations corporelles liées à l’effort constituent des leviers pour une éducation visant à favoriser l’autonomie et, par conséquent, l’engagement durable des élèves.

Les progrès de la physiologie de l’effort incitent à reconsidérer les principes d’entraînement et d’apprentissage qui ont été progressivement modélisés dans l’entraînement sportif puis diffusés dans le système scolaire. Pour s’adapter à l’effort, les processus physiologiques sont complexes et sophistiqués, et la distinction traditionnelle entre trois filières énergétiques est désormais insuffisante. Après une brève présentation de l’approche intégrée de la physiologie de l’effort, nous aborderons une étude menée auprès d’élèves d’une classe de CM2 pour comparer leurs résultats lors de deux tests d’évaluation des qualités énergétiques (Vameval et RabiT), avant d’envisager quelques perspectives sur les apprentissages scolaires.

Vameval = Vitesse maximale aérobie évaluée

RabiT = Conseiller en course à pied BillaTraining

Une approche intégrée de la physiologie de l’effort.

Prenons l’analogie suivante : l’énergie avec la motorisation hybride. Il est communément admis que les muscles responsables du mouvement ont besoin d’énergie stockée sous forme d’ATP (adénosine triphosphate) pour se contracter. Rapidement vidé de ses réserves, l’organisme utilise ses réserves de phosphocréatine, de glucose et de lipides pour régénérer cet ATP. Il y a plusieurs dizaines d’années, les physiologistes ont modélisé l’activité motrice en fonction de trois voies énergétiques, qui se distinguaient par l’intensité et la durée de l’effort. Des études plus récentes proposent une approche intégrée qui, plutôt qu’une utilisation sélective des mécanismes anaérobies, lactiques puis aérobies, considère l’activité humaine comme celle d’un système hybride. Ce modèle a même bio-inspiré le développement d’un moteur de voiture hybride, un double système – l’un électrique, l’autre à base de carburant – qui s’active séparément ou en combinaison, selon les besoins.

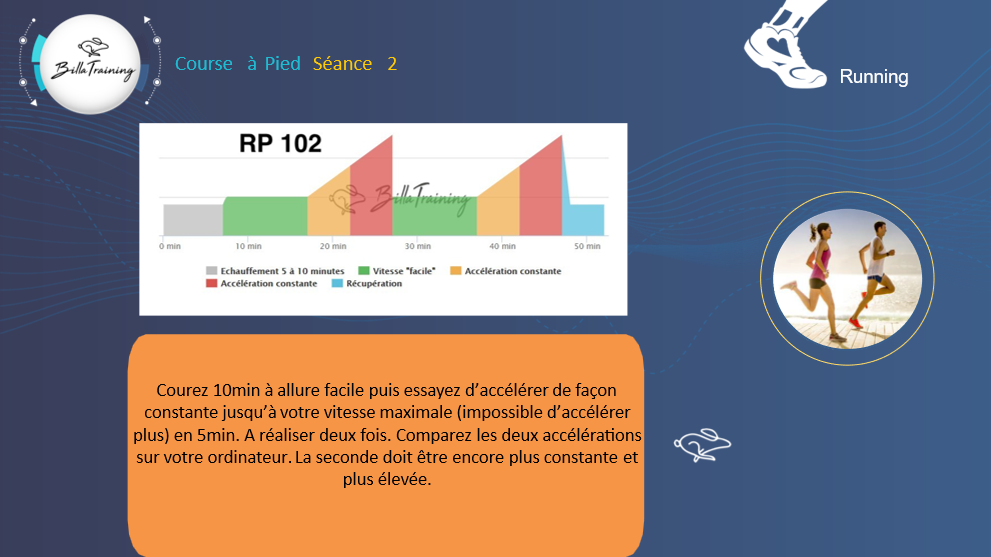

Exemple de 2 séances d’entraînement BillaTraining pour le développement de l’enfant.

1. Séance de puissance (force * vitesse)

- Durée de la séance : 30 minutes

- Structure :

- Échauffement : 5-10 minutes

- Séance principale : Courir à une « allure facile » pendant 20 minutes, avec un sprint de 10 secondes toutes les 2 minutes.

- Retour au calme 5-10 minutes

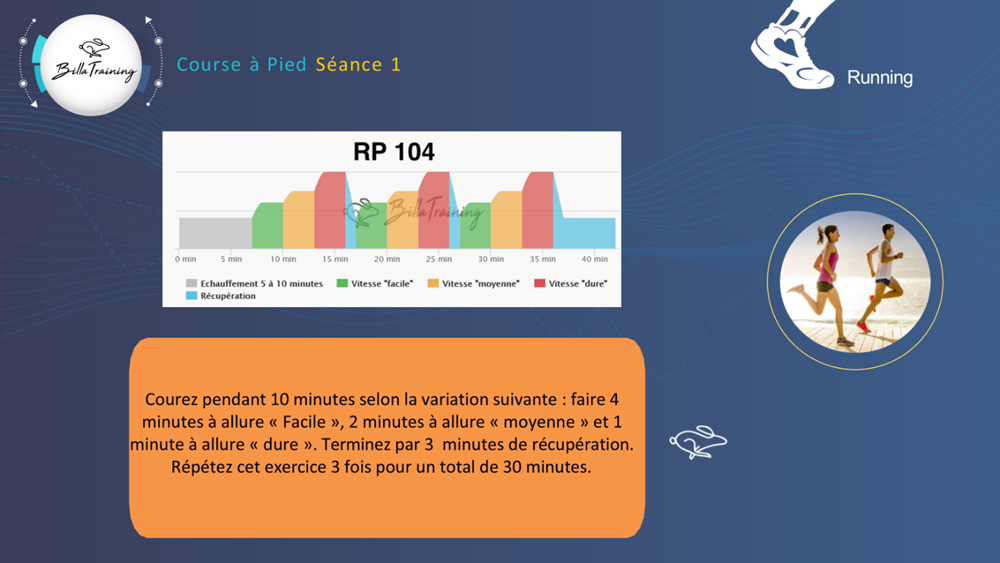

2. Séance de gestion de l’effort

- Structure : durée 30 minutes

- Échauffement : 5-10 minutes

- Séance principale : Consiste en 2 séquences de 10 minutes chacune, structurées comme suit :

- 4 minutes à un rythme facile

- 2 minutes à un rythme modéré

- 1 minute à un rythme soutenu

- 3 minutes de récupération

- Retour au calme 5-10 minutes

Systèmes métaboliques coopératifs

Dans cette approche, il s’agit de considérer la coopération des trois systèmes énergétiques : anaérobie alactique (phosphocréatine), anaérobie lactique (fermentation des glucides en acide lactique) et aérobie (dégradation des glucides et des lipides dans les mitochondries). Il est à noter que la phosphocréatine, régénérée lors des contractions musculaires de faible intensité (intensité d’effort réduite), constitue un réservoir énergétique important qui permet de limiter les fluctuations du taux d’ATP lors de chaque contraction musculaire. Cela permet d’amortir les variations d’ATP provoquées par les contractions et d’éviter une baisse de puissance.

Par exemple, au départ d’une course, tel un moteur électrique à faible inertie, la phase d’accélération importante (passage de 0 à 2,2 m/s en 3 secondes) conduit à l’épuisement de la réserve de phosphocréatine. Le « moteur thermique » a ainsi le temps de se réchauffer et d’augmenter sa puissance, ce qui, en revenant à la physiologie du coureur, réduit le délai d’augmentation de la consommation d’oxygène nécessaire à l’obtention de l’équilibre oxydatif. Tout au long de l’activité, en décélérant légèrement avant que l’acidose ne s’installe – ce qui est rendu possible par le développement de la capacité à ressentir les effets de l’activité sur soi-même -, on optimise la consommation d’oxygène pour reconstituer la réserve de phosphocréatine (ce qui équivaut à recharger la batterie électrique d’un système hybride) et même pour réoxyder l’acide lactique produit afin de l’utiliser comme une source potentielle de carburant supplémentaire.

Le double avantage de cette approche

Le double avantage de cette approche et de son application dans les courses d’une durée comprise entre 5 minutes et 3 heures (course de demi-fond et de fond) est que le muscle bénéficie d’une puissance plus élevée qu’à intensité constante, tout en résistant mieux à la fatigue. En effet, il ne fonctionne plus selon les mêmes régimes de contraction et de relâchement.

Conséquences pour l’entraînement

De cette approche est née une méthode d’entraînement visant à développer le système hybride dans toute sa complexité. L’objectif est de ne plus dissocier les séances d’entraînement (force/vitesse versus endurance) mais de les structurer de manière courte et globale en enchaînant des séances de 30 minutes basées sur un plan de développement sur mesure spécifique à l’activité ou à l’objectif visé (voir les objectifs des séances conseillées en fin de blog).

Par exemple, en course à pied, l’objectif est de développer :

- La puissance maximale ou force musculaire spécifique (celle qui permet le transfert d’énergie à chaque frappe de pied pour éviter l’effondrement et ainsi maintenir la vitesse).

- La récupération entre les efforts, pour améliorer l’efficacité cardiaque (adaptation cardio-pulmonaire-musculaire de l’organisme pour reconstituer les réserves énergétiques).

- La répétition de l’effort (ou tolérance à l’acidose).

- La gestion de l’effort (ou perception de la charge de travail nécessaire).

Cette méthode nécessite un travail préalable et continu afin que l’athlète puisse percevoir de plus en plus finement les degrés et les variations de son engagement pour identifier avec précision les plages de son activité. Cette méthode repose sur le développement de la capacité à percevoir les effets de l’activité sur le corps, ainsi que sur la nécessité de s’aligner le plus possible sur les plages de performance ciblées. Évaluation des ressources énergétiques des élèves Pour personnaliser le programme de développement, il est courant de proposer aux élèves un test d’évaluation de leurs capacités physiologiques. Parmi les tests validés pour mesurer la vitesse maximale aérobie (VMA), certains, comme le test de Luc Léger ou le Vameval, sont fréquemment utilisés en milieu scolaire, alors que d’autres, comme le RabiT, semblent moins répandus. Partant de ce constat, nous avons envisagé de comparer deux tests auprès d’élèves de l’école primaire afin d’évaluer leur efficacité pour identifier les capacités physiques, l’autogestion de l’effort et ainsi améliorer les contenus d’apprentissage à considérer en éducation physique (EP).

Les tests comparés Vameval vs Rabit (évaluation de la vitesse maximale aérobie)

Le Vameval

Ce test incrémental consiste en un exercice de course progressif à vitesse croissante (variant entre 0,5 et 2 km/h) par paliers d’une, deux ou trois minutes jusqu’à ce que le sujet soit incapable de maintenir l’allure imposée.

Le RabiT

Le Running Advisor BillaTraining met l’accent sur l’effort autogéré à partir de repères sensoriels. Dans son adaptation scolaire, il comprend 6 étapes caractérisées par des durées et des allures différentes, entrecoupées de courtes périodes de récupération. Son principal avantage est qu’il est accessible à tous les élèves, car les rythmes sont déterminés en fonction de leurs sensations et donc de leurs capacités individuelles. Cela inclut, par exemple, les étudiants en surpoids ou ne pratiquant pas d’activité physique, pour lesquels le test est réalisé à des allures personnalisées (par exemple, marche, marche rapide). La seule exigence est de respecter les instructions concernant les sensations et les durées.

Configuration et procédure

L’expérience a été menée avec une classe de 26 élèves de CM2 (5ème année, 10-11 ans) sur la période novembre-décembre et visait à ce que tous les élèves effectuent les deux tests (Vameval et RabiT) à un jour d’intervalle. Un tirage au sort a permis de déterminer l’ordre des tests et l’ordre des élèves au sein de chaque groupe. Chaque élève a été équipé d’une ceinture cardio-GPS intégrant un accéléromètre triaxial pour mesurer la vitesse, la fréquence cardiaque et l’accélération. Après avoir présenté le dispositif, les élèves ont calibré et balisé les parcours. Avant de passer les tests, ils ont participé à une séance axée sur la perception pour leur permettre de :

- Estimer une charge de travail facile, modérée, difficile et maximale à l’aide d’indices physiologiques (par exemple, augmentation de la fréquence cardiaque ou de la ventilation pulmonaire).

- Découvrir leur « signature de vitesse » optimale, c’est-à-dire les variations de fréquence et d’amplitude autour d’une vitesse de course moyenne (ondes de vitesse qui permettent d’utiliser tout le métabolisme pour réaliser la meilleure performance possible).

Adaptation scolaire du RabiT Le test se compose de 5 étapes entrecoupées de périodes de récupération d’une minute (marche légère ou arrêt) :

- Courir pendant 5 minutes à une allure facile, puis sprinter pendant 6 secondes,

- Courir pendant 3 minutes à une allure modérée,

- Courir pendant 2 minutes à un rythme soutenu,

- Enfin, sprinter pendant 20 secondes.

6e étape facultative : Terminer par une course à allure douce d’une durée déterminée par l’élève.

L’adaptation du test RabiT (consiste en 6 phases entrecoupées de périodes de récupération d’une minute, avec les instructions suivantes :

Phases du test RabiT

- Phase 1 : Vous disposez de 5 minutes pour trouver votre rythme de croisière. Vous pouvez accélérer ou ralentir à tout moment si vous restez à ce rythme facile. Concentrez-vous sur la sensation plutôt que sur la pensée et écoutez vos sensations. Démarrez et arrêtez-vous au son du sifflet !

- Phase 2 : Sprintez le plus vite possible pendant 6 secondes. Départ et arrêt au coup de sifflet !

- Phase 3 : Vous avez 3 minutes pour trouver votre rythme modéré. Vous pouvez accélérer ou ralentir à tout moment. Concentrez-vous sur la sensation plutôt que sur la pensée et écoutez vos sensations. Démarrez et arrêtez-vous au son du sifflet !

- Phase 4 : Vous avez 2 minutes pour trouver votre rythme soutenu. Vous pouvez accélérer ou ralentir à tout moment. Concentrez-vous sur la sensation plutôt que sur la pensée et écoutez vos sensations. Démarrez et arrêtez-vous au son du sifflet !

- Phase 5 : Courez le plus vite possible pendant 20 secondes. Démarrez et arrêtez-vous au son du sifflet !

- Phase 6 : Vous avez 3 minutes pour trouver votre rythme modéré. Vous pouvez accélérer ou ralentir à tout moment. Concentrez-vous sur la sensation plutôt que sur la pensée et écoutez vos sensations. Démarrez et arrêtez-vous au son du sifflet !

Après avoir effectué le test, les élèves enregistrent les données (distance, fréquence cardiaque), qui seront ensuite analysées en classe.

Résultats comparatifs Capacités physiques

- Évaluation des ressources énergétiques : Alors que les tests RabiT et Vameval permettent tous deux d’évaluer les ressources physiques, nous avons observé que le test RabiT permet aux élèves d’atteindre une vitesse maximale supérieure d’environ 8,3 % à celle obtenue lors du test Vameval, avec des résultats statistiquement significatifs (p < 0,002).

- Efficacité énergétique : Les élèves ont atteint une vitesse maximale supérieure de 8 % avec une fréquence cardiaque inférieure d’environ 4 battements par minute, ce qui équivaut à une fréquence cardiaque maximale inférieure de 2 % .

- Coût cardiaque (mètres par battement de cœur) : Nous avons noté une efficacité significativement plus élevée de 11 % avec le test RabiT. Pour chaque battement de cœur, les élèves ont parcouru 1,48 mètre, contre 1,33 mètre pour le test de Vameval.

Capacités d’autogestion de l’effort

Si le test RabiT évalue efficacement les ressources énergétiques de l’élève, il lui demande d’autoréguler son effort en tenant compte de ses sensations. Cette prise de conscience ouvre des possibilités indéniables pour former les élèves à agir non pas en fonction de critères ou de marqueurs extérieurs mais en fonction de leurs capacités personnelles. Notre démarche exploratoire visait à valider la capacité réelle des élèves à le faire. Dans un premier temps, nous avons envisagé d’adapter l’échelle de Borg, même si elle n’a pas été conçue pour les enfants, afin de traduire les perceptions de l’épuisement en une échelle graduée. Cependant, elle semblait trop complexe pour formaliser des perceptions nuancées de l’effort de course. Nous avons donc opté pour des termes simples pour catégoriser l’effort : facile, modéré, difficile et très difficile. Après une phase exploratoire permettant aux élèves d’intérioriser ces termes, cette terminologie a été utilisée pour caractériser les types d’efforts demandés. L’administration des tests a permis de valider ces choix.

- Des rythmes très différents : Les élèves ont effectivement et significativement varié leurs allures en fonction des instructions, avec des vitesses correspondant à 69% (allure facile), 80% (allure modérée) et 91% (allure difficile) de l’allure très difficile demandée pendant le sprint de 20 secondes.

- Des allures cohérentes : Pour chaque allure, les coefficients de variation (écart-type/valeur moyenne de la mesure × 100) de la vitesse et de la fréquence cardiaque étaient respectivement de 7 %, 6 % et 5 % pour les allures faciles, modérées et intenses, soit en dessous du seuil de 15 % à partir duquel un état est considéré comme instable.

Cependant, contrairement aux athlètes adultes, pour lesquels les variations de vitesse autour de la moyenne diminuent à mesure que le rythme augmente, nous avons observé que pour les étudiants, plus le rythme requis est élevé, plus la variation de vitesse est importante. Néanmoins, l’analyse de la performance d’un étudiant montre que sa séquence de rythme difficile consistait en fait en un départ très rapide, l’obligeant à ralentir voire à s’arrêter avant de reprendre, ce qui a donné lieu à deux segments de course distincts (670-715s et 725-755s) avec des variations relatives (12% et 10%) finalement plus élevées que les moyennes enregistrées et plus proches des observations typiques d’un adulte.

Alors que les tests RabiT et Vameval évaluent tous deux les ressources énergétiques des élèves, le test RabiT permet une meilleure performance, en permettant aux élèves d’aller plus vite avec une plus grande efficacité énergétique et une fréquence cardiaque plus basse. Contrairement au test incrémental de Vameval qui pousse les élèves à l’épuisement, le test RabiT place les élèves au centre de leur pratique (positionnement des efforts en fonction de la connaissance de soi), les rendant acteurs de la gestion de leurs efforts afin d’optimiser leurs ressources pour courir plus vite et plus longtemps. L’utilisation d’un test d’évaluation des capacités physiologiques permet de mettre en place des contenus d’enseignement plus concrets et individualisés en fonction des besoins et des capacités des élèves. La passation du test RabiT adapté à l’école s’inscrit directement dans cette démarche en permettant de développer des compétences motrices (utiliser différentes ressources pour agir efficacement tout en développant la connaissance de soi) et méthodologiques (comprendre une démarche scientifique, utiliser des systèmes de mesures techniques et appliquer des méthodes).

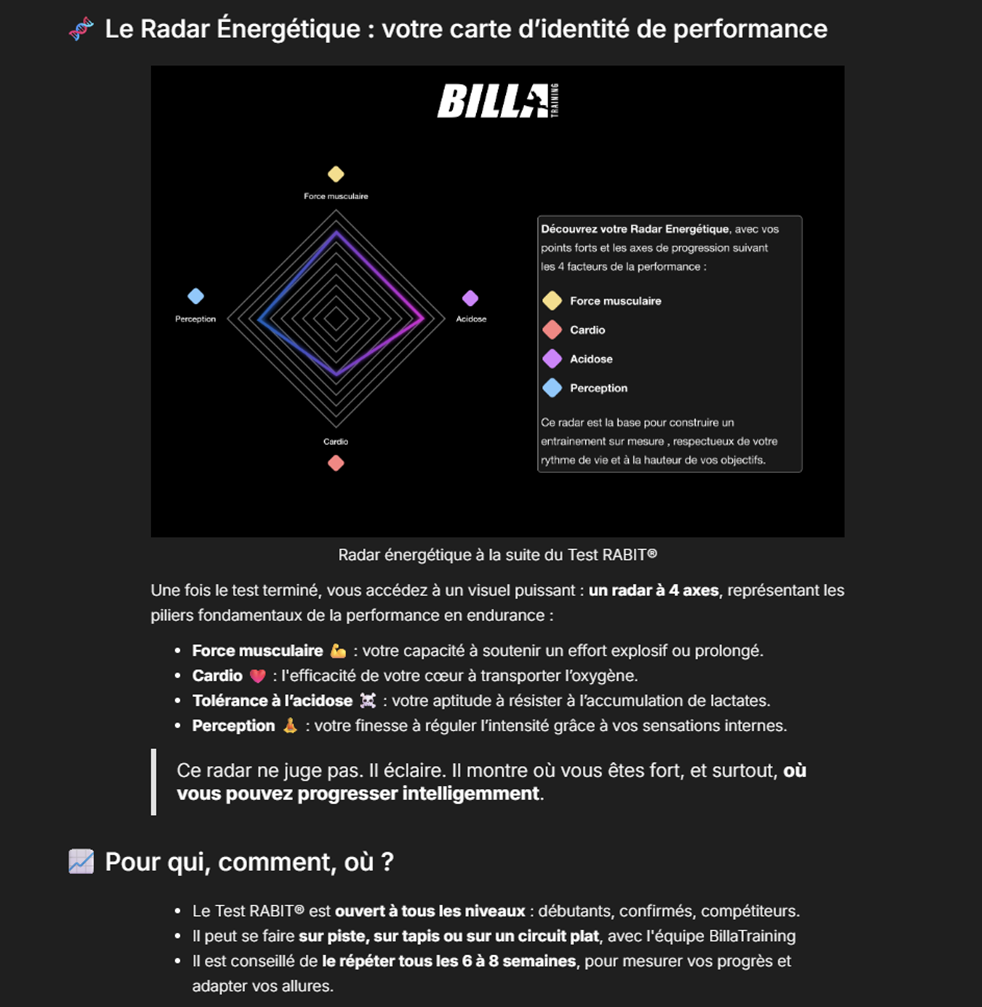

Pour chaque élève, les données recueillies (distance parcourue, fréquence cardiaque, sensations) sont visualisées sous la forme d’un « radar énergétique » qui représente le profil de l’élève pendant le test. En fonction de ces données, les séances seront conçues pour développer spécifiquement la force musculaire liée à la course à pied, la gestion de l’effort, la répétition de l’effort et/ou la récupération entre les efforts. Chaque élève disposera ainsi d’un programme personnalisé de développement des ressources physiques et perceptives, dont les effets pourront être visualisés lors d’évaluations régulières (milieu de séquence, fin de séquence). Progressivement, l’élève gagnera en autonomie : développer la capacité à percevoir les effets de l’effort est un processus d’apprentissage qui peut raisonnablement être considéré comme l’un des leviers les plus pertinents pour que les acquis de l’éducation physique (EPS) transforment durablement l’engagement et le plaisir des élèves dans l’activité physique tout au long de leur vie.

Résultats comparatifs : performance, efficacité et autogestion

Les études menées en classe montrent que le test RABIT permet aux élèves d’atteindre une vitesse maximale supérieure d’environ 8 % à celle obtenue lors du test Vameval de Luc Léger avec une fréquence cardiaque plus basse et une efficacité énergétique accrue (11 % de mètres parcourus par battement de cœur). Le RABIT favorise aussi l’autogestion de l’effort : les élèves apprennent à varier leurs allures selon les instructions, à reconnaître leurs limites et à optimiser leurs ressources.[1]

Contrairement au test Luc Léger, qui pousse à l’épuisement, le RABIT place l’élève au centre de la pratique, l’incitant à agir en fonction de ses capacités personnelles. Les données recueillies (distance, fréquence cardiaque, sensations) sont visualisées sous forme de « radar énergétique », permettant de concevoir des séances personnalisées pour développer la force, la gestion de l’effort, la récupération et la répétition de l’effort.

Perspectives pour l’éducation physique : autonomie, plaisir et engagement durable

Le test RABIT, en valorisant l’écoute de soi et l’autogestion, s’inscrit dans une démarche éducative moderne. Il permet de développer des compétences motrices et méthodologiques, d’individualiser les contenus d’enseignement et de renforcer la motivation des élèves. Progressivement, chaque élève gagne en autonomie, apprend à percevoir les effets de l’effort et à s’engager durablement dans l’activité physique.

En conclusion, le test RABIT offre une alternative innovante et efficace aux tests classiques, en favorisant la performance, l’efficacité énergétique et l’autonomie des jeunes sportifs. Il constitue un levier pertinent pour transformer l’engagement et le plaisir des élèves dans l’activité physique tout au long de leur vie.

Comparatif des deux tests:

| Critères | Test RABIT | Test Luc Léger |

| Type de test | Protocole progressif avec phases d’effort à intensité variable, incluant des sprints courts et efforts durs | Test navette progressif avec allers-retours et rythme imposé par bips sonores |

| Engagement requis | Engagement réel avec phases à intensité élevée (sprint 10s, 30s à allure très dure) | Effort maximal jusqu’à épuisement demandé |

| Adapté aux enfants et ados | Oui, permet d’ajuster les phases selon tolérance, mais demande un vrai engagement | Moins adapté, fatiguant, nécessite coordination pour changements de direction |

| Durée | Environ 30-40 minutes avec phases d’effort et récupérations | Test court et intense, durée variable selon niveau, souvent < 15 minutes |

| Mesure principale | Profil énergétique complet : force, résistance à l’acidose, efficacité cardiaque, perception de l’effort | Estimation de la VMA et VO2max |

| Effort maximal? | Oui, mais réparti en phases, avec récupération entre | Oui, effort maximal continu jusqu’à épuisement |

| Praticabilité | Adaptable à l’individu, nécessite matériel (montre cardio) | Facile à organiser en groupe, standardisé |

| Objectif principal | Optimisation de la prescription d’entraînement personnalisée | Estimation rapide de la capacité aérobie maximale |

| Confort et sécurité | Demande un engagement sérieux mais avec phases de récupération, respect du ressenti | Peut-être intense et créer fatigue ou stress excessive |

Trois séances type Billatraining selon l’âge

La méthode Billatraining s’appuie sur la gestion des sensations, l’alternance d’intensités et la progression individualisée. Voici trois exemples de séances adaptées à chaque tranche d’âge, inspirées des protocoles validés en milieu scolaire et par la recherche Billatraining.

9–11 ans (CM1–CM2)

Objectif : Apprendre à gérer l’effort, varier les allures, développer l’agilité et le plaisir.

- Échauffement pour ces deux séances : 8 min à allure facile (marche rapide ou trottinement, conversation possible)

- Séance 1 :

- 2 à 3 x (3 min à allure facile + 2 min à allure modérée + 1 min à allure soutenue) = 12 à 18 minutes

- 2 min de récupération (marche) entre chaque bloc

- Séance 2 : 10 s de sprint toutes les 2 min (sur terrain plat ou en descente douce)

- Retour au calme pour ces deux séances : 5 min de marche

- Conseil : Demander aux enfants de décrire leur ressenti (facile, moyen, dur) après chaque bloc.

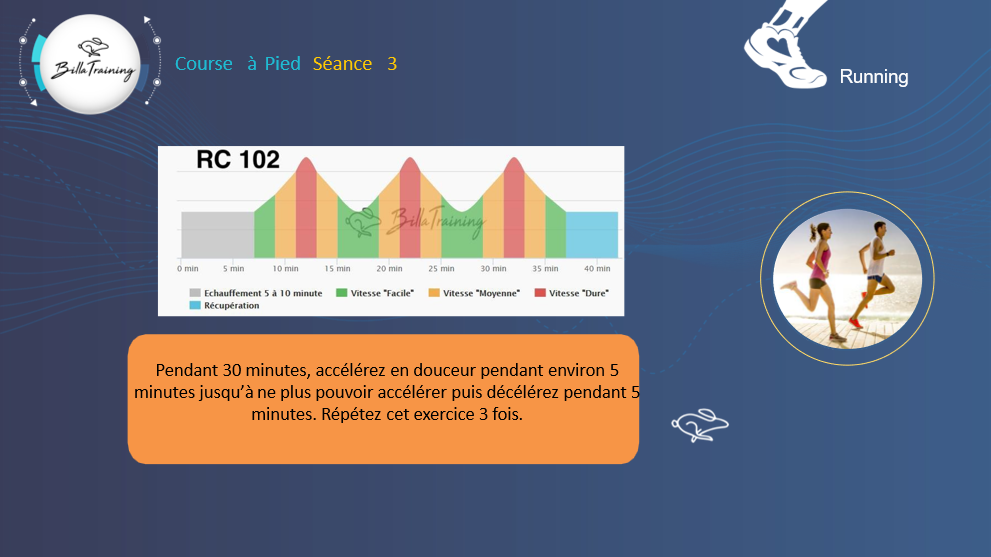

12–14 ans (Collège)

Objectif : Développer l’endurance, la capacité à changer d’allure, et l’autonomie dans la gestion de l’effort.

Séance unique dont les ingrédients de durée peuvent être modulées :

- Échauffement pour ces deux séances : 10 min à allure facile

- 2 x (6 min à allure modérée + 2 min à allure soutenue + 1 min à allure très dure)

- 2 min de récupération (marche ou footing très lent) entre les blocs

- 15 s de sprint en montée ou sur terrain varié, 4 fois dans la séance

- Retour au calme: 5 min de marche

Conseil : Utiliser le talk test pour vérifier l’intensité (peut-on parler pendant l’effort ?).

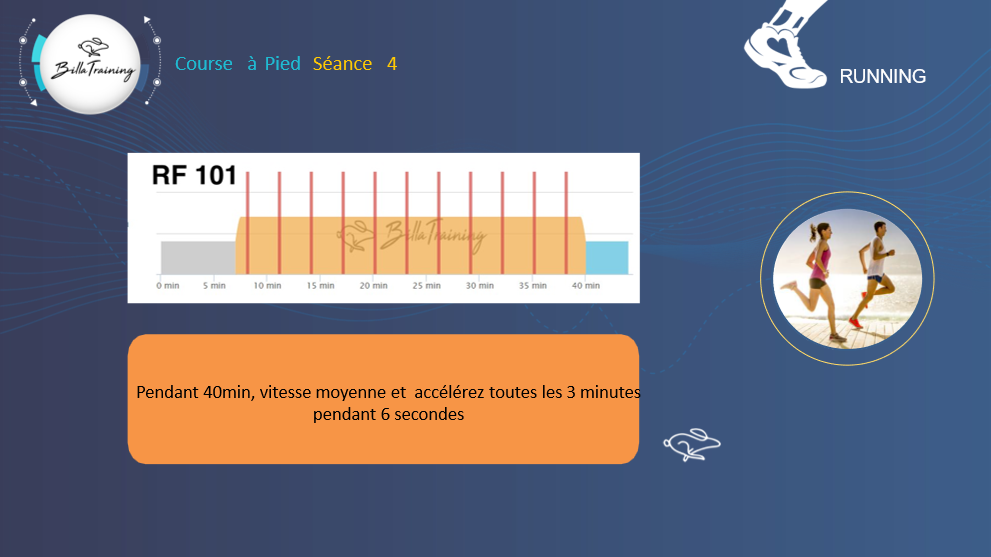

15–18 ans (Lycée)

Objectif : Optimiser la puissance, la récupération et la tolérance à l’acidose, préparer à la compétition ou au cross.

Séance unique dont les ingrédients de durée peuvent être modulées :

- Échauffement : 10 min à allure facile + 3 accélérations progressives de 30 s

- Séance principale :

- 3 x (5 min à allure modérée + 2 min à allure soutenue + 1 min à allure très dure)

- 2 min de récupération active (footing lent ou marche rapide) entre les blocs

- Sprint long : accumulation lactique : 20 s de sprint maximal en fin de chaque bloc

- Retour au calme : 8 min de marche ou footing très lent

Conseil : Noter la fréquence cardiaque et le ressenti après chaque sprint pour suivre la progression.

Points communs à toutes les séances :

- Alternance d’intensités (facile, modérée, soutenue, très dure)

- Sprints courts pour travailler la vitesse et l’agilité

- Récupérations régulières pour apprendre à gérer l’effort

- Expression du ressenti pour développer l’autonomie

Ces séances favorisent la progression rapide, la gestion de l’effort et le plaisir de courir, tout en respectant les capacités de chaque âge. Et si vous désirez pouvoir progresser …comme un enfant et ado, voici des séances pour adultes…

Annexe : le test de Rabit :

https://www.billatraining.com/entrainement

- 5 minutes à allure facile, puis sprint de 6 secondes

- 3 minutes à allure modérée

- 2 minutes à rythme soutenu

- Sprint de 20 secondes

- 3 minutes à allure modérée

Chaque phase est entrecoupée d’une minute de récupération.

Laisser un commentaire