On est pas des Robots !!

Le marathon est souvent perçu comme une lutte acharnée contre la fatigue, où chaque coureur tente de gérer son énergie pour éviter le redouté « mur ». Traditionnellement, on imagine que pour améliorer sa performance, il faut varier son allure, accélérer par moments, freiner à d’autres, pour mieux recycler ses ressources métaboliques. Pourtant, une idée surprenante émerge : courir à vitesse constante — mais à une vitesse optimale — pourrait être la clé pour battre son record sur marathon, sans surcharger son organisme de fatigue inutile.

Vitesse constante vs variation de vitesse : ce que disent les chiffres

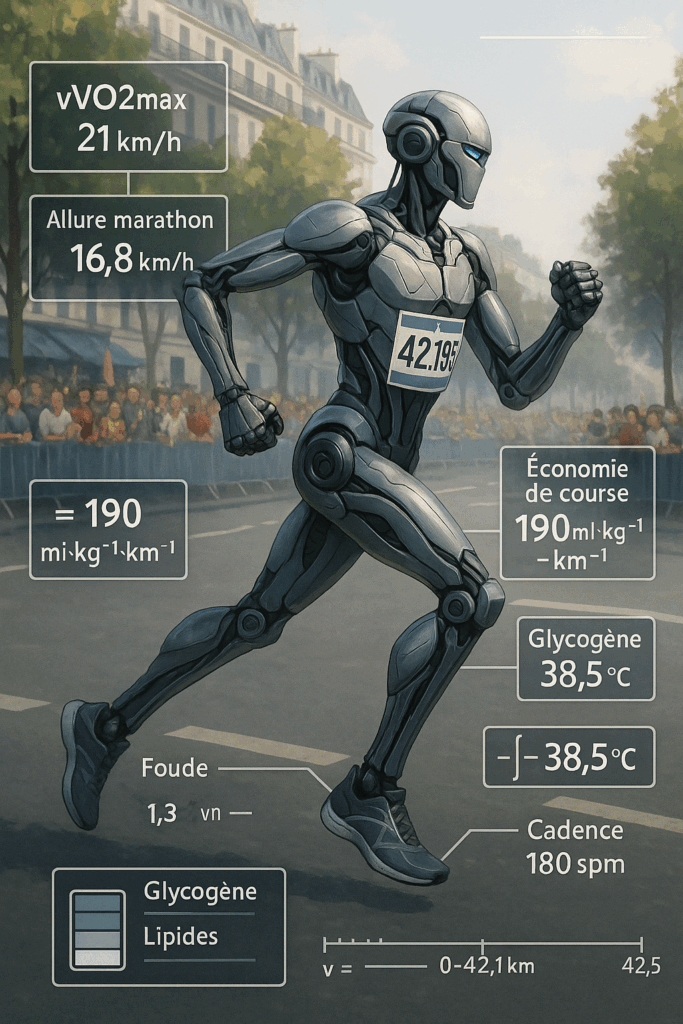

Prenons un exemple basé sur un modèle physiologique précis :

- Vitesse dure (VD) d’un coureur : 18 km/h

- Zone facile : inférieure à 55% VD (9,9 km/h)

- Zone moyenne : entre 55 et 80% VD (jusqu’à 14,4 km/h)

Si le coureur maintient une vitesse constante à 80% de sa vitesse dure (14,4 km/h) sur toute la course, il terminerait son marathon en environ 2h 56 minutes.

Des scénarios simulant une variation contrôlée de l’allure (toujours sous la vitesse dure, entre 55 et 80%) montrent que la vitesse moyenne générale est en fait légèrement inférieure à 80% VD, ce qui allonge un peu le temps total par rapport à la vitesse constante optimale. Même en cherchant à atteindre une fraction d’utilisation de la vitesse « dure » (RPE de 16-17 sur l’échelle de Borg de 6 à 20), le maintien strict de cette vitesse est réaliste SANS fatigue ce qui est impossible (à moins d’être un robot coureur !).

Pourquoi alors varier son allure ?

Si la vitesse constante maximale donne la meilleure moyenne mécanique, la variation de vitesse a une fonction essentielle : elle favorise la gestion métabolique et plus précisément le recyclage du lactate, source majeure de fatigue musculaire.

Courir de manière uniforme proche du seuil maximal peut rapidement générer une accumulation lactique difficile à éliminer. En revanche, moduler son allure dans la zone moyenne permet d’alterner phases d’effort et de récupération active, réduisant la sensation d’épuisement tout en maintenant un élan mécanique performant.

La clé : un compromis entre mécanique et métabolisme

- La vitesse constante proche du seuil est l’objectif mécanique idéal pour la meilleure performance chronométrique.

- La variation de vitesse permet de préserver la performance sur la durée en optimisant l’équilibre bioénergétique.

En cela, la stratégie optimale n’est pas seulement de courir vite, mais de courir efficacement en utilisant la zone d’effort adaptée et en maintenant constante la quantité de mouvement (une notion physique intégrant vitesse et distance cumulée).

Repenser son pacing avec la physique et la biologie

Loin d’être uniquement une question d’endurance ou de mental, la performance marathon allie une gestion dynamique du système moteur et métabolique, intégrée dans une notion appelée action — un produit entre la vitesse et la distance qui doit être conservé stable.

Le défi est de courir assez vite pour battre son record, tout en évitant des fluctuations brutales qui entraîneraient des pertes d’énergie et un ralentissement précoce. Cette science ouvre des perspectives pour un pacing plus intelligent, appuyé par la modélisation informatisée et l’intelligence artificielle.

En conclusion

Battre son record sur marathon en courant à vitesse constante, c’est possible, à condition que cette vitesse soit bien calibrée pour être la plus élevée possible mais sans dépasser la zone métabolique critique. Cette approche, combinée à une bonne compréhension des mécanismes physiologiques sous-jacents, offre un horizon prometteur pour améliorer durablement ses performances, tout en minimisant la fatigue.

Vouloir courir plus vite en multipliant les variations d’allure sans stratégie, c’est risquer d’augmenter la fatigue et de compromettre la performance. Mieux vaut viser l’équilibre parfait entre force mécanique et gestion du lactate qui permettra d’aller plus vite, plus longtemps, sans se briser.

Pour aller plus loin, découvrez comment l’entropie de la foulée révèle les signaux moteurs essentiels au coureur, ou comment l’intelligence artificielle peut simuler en temps réel votre stratégie idéale sur marathon. Nous verrons cela la semaine prochaine et les suivantes afin de vous révéler l’apport de nos recherches sur l’exploration du marathon en temps réel grâce à nos mesures biomécaniques, neurophysiologique et cardiorespiratoire complète et en situation de terrain.

En attendant faites cette séance : découvrez fartlek sensoriel (beau pléonasme en vérité) 😂

Séance clé pour préparer la variation d’allure marathon (consignes de sensation)

Objectif : Habituer ton corps et ton mental à alterner des allures dans la zone moyenne, à l’écoute de tes sensations, pour optimiser le recyclage du lactate et la gestion de la fatigue sur marathon.

Séance « Fartlek marathon sensoriel »

- Échauffement

- 20 minutes en aisance respiratoire totale (tu dois pouvoir parler sans effort, jambes légères).

- Bloc principal (60 minutes)

- Alterner toutes les 5 à 7 minutes entre deux sensations :

- Allure « tonique mais contrôlée » allure moyenne haute : tu sens que tu es « actif », la foulée est dynamique, tu pourrais tenir ce rythme longtemps mais tu sens que tu travailles (respiration ample, tu peux parler par phrases courtes, mais pas tenir une conversation entière).

- Allure « relâchée mais engagée » allure moyenne basse : tu as l’impression de « récupérer activement », la foulée reste souple, tu es attentif à garder du relâchement dans les bras et les épaules, tu pourrais accélérer à tout moment, mais tu restes dans une zone de confort solide.

- Règle d’or : Jamais de sensation de « blocage » ou de « brûlure » dans les jambes. Tu dois toujours sentir que tu pourrais accélérer, mais tu choisis de rester sous contrôle.

- Astuce : Si tu sens que tu « accumules » (jambes lourdes, souffle court), allonge la phase relâchée.

- Alterner toutes les 5 à 7 minutes entre deux sensations :

- Finir par 10 minutes

- Retour à une allure très facile, relâchement total, tu dois finir la séance avec la sensation d’avoir « encore du jus ».

Repères de sensation à retenir :

- « Tonique mais contrôlé » = tu es dans la zone haute de ta zone moyenne, tu sens l’effort mais tu restes maître de ta foulée.

- « Relâché mais engagé » = tu es dans la zone basse/médiane, tu récupères sans t’endormir.

- Jamais de passage en « zone dure » (pas de jambes qui brûlent, pas de souffle court, pas de crispation).

- Tu dois finir la séance avec la sensation d’avoir travaillé, mais sans être épuisé.

Pourquoi cette séance ?

- Elle t’entraîne à sentir et gérer les micro-variations d’allure qui seront nécessaires le jour du marathon pour recycler le lactate et garder un élan mécanique constant.

- Elle développe ta capacité à écouter tes sensations, à anticiper la fatigue, et à rester dans la « zone verte » de performance durable.

La semaine prochaine je vous donnerai le canevas de simulation de ces 10 pacing possible pour faire mieux que le pacing à vitesse constante

Excellente séance et envoyez moi vs fichiers garmin ou autre marque!

Laisser un commentaire