…et pourquoi il faut remettre vVO₂max à sa juste place

En deux mots

Oui, vous pouvez atteindre VO₂max pendant un marathon. Non, cela ne signifie pas que la vitesse du marathon soit « vVO₂max ». vVO₂max n’est pas la vitesse qui sollicite VO₂max, mais la plus petite vitesse qui le fait… dans un test incrémental (paliers ou rampe). En course réelle, avec la cinétique de l’oxygène, la dérive lente et la stratégie d’allure, plusieurs vitesses peuvent conduire à VO₂max dès lors que l’effort se prolonge jusqu’à l’épuisement.

Ce que montre l’étude (du 100 m au marathon)

En mesurant en continu les échanges gazeux de 78 coureurs spécialistes (du 100 m au marathon) grâce à un analyseur portable, nous avons confirmé trois points clés :

- VO₂max est atteint dans toutes les distances, sprint compris.

- La part du temps de course passée à VO₂max est maximale sur 3000 m (~51 % du temps total), alors qu’elle est minime au marathon (~4–5 %), bien que la plupart des marathoniens y parviennent à un moment ou un autre.

- Sur 3000 m, plus vous passez de temps à VO₂max, meilleur est le chrono (r = 0,86). Au marathon, ce n’est pas la part à VO₂max qui explique la performance, mais la fraction de vVO₂max (la vitesse moyenne exprimée en % de vVO₂max), qui prédit très bien le résultat (r² ≈ 0,81).

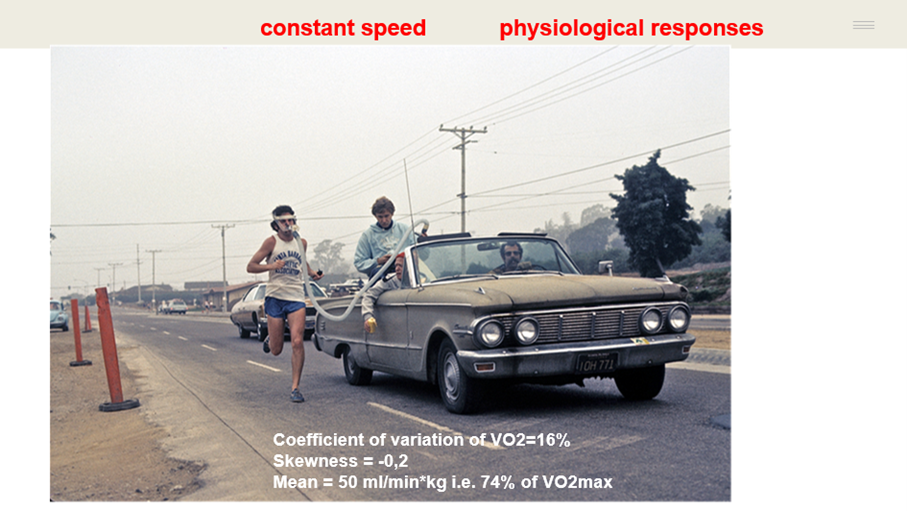

Contexte historique : dès 1976, Michael Maron avait déjà mis en évidence l’atteinte de VO₂max au marathon (mesures intermittentes « Douglas bags » depuis une voiture) — les technologies actuelles ont permis de tout enregistrer en continu pendant la course.

Remettre vVO₂max dans son contexte (et hors du labo)

- vVO₂max est un repère de laboratoire : la plus faible vitesse d’un test incrémental où votre VO₂ plafonne. Ce n’est ni une frontière physiologique unique, ni l’unique vitesse de sollicitation maximale.

- En course réelle, le temps est un acteur majeur : la cinétique de VO₂ (temps d’atteinte), la dérive lente (coût croissant), et les variations d’allure créent une plage de vitesses capables de conduire à VO₂max si l’on prolonge l’effort.

- Le paradigme « vitesse constante » est réductionniste pour le marathon : il nie les effets du temps et de la variabilité naturelle de la foulée, alors que les meilleurs marathoniens ne courent pas au métronome. Ils oscillent, relancent, « respirent » sous-seuil par moments — et finissent souvent très vite.

Pourquoi varier l’allure améliore la moyenne…à condition d’avoir une réserve de puissance au-dessus de la vitesse marathon

La variation d’allure vous évite de recruter toujours le même pattern moteur et les mêmes fibres au même niveau de contrainte. Vous préservez la force, le rebond et donc l’économie de course (définie ici comme le coût énergétique pour une vitesse donnée ; plus il est bas, plus vous allez vite au même VO₂). Des micro-accélérations courtes et raisonnées (suivies d’un retour sous-seuil) « réactivent » le système sans « casser » la perception d’effort globale, qui doit rester moyenne. C’est exactement l’esprit Billatraining.

Note « puissance et vitesse » : à vélo sur le plat, la puissance externe liée à l’aérodynamique croît fortement avec la vitesse (≈ v³). En course à pied, le coût énergétique par km est quasi constant : la puissance métabolique croît presque linéairement avec la vitesse — d’où l’intérêt de moduler l’allure finement pour optimiser le coût global.

CQFD : entraînez votre réserve de puissance

Votre réservoir utile pour le marathon se situe entre votre vitesse moyenne marathon et votre vitesse maximale sur ~10 s. En élargissant cette réserve, vous pouvez créer des vagues d’allure qui cassent la monotonie, préservent la force et augmentent la vitesse moyenne finale.

Deux séances « vagues marathon » by Billatraining

Principe commun : rester dans une perception d’effort moyenne (RPE 13–14) en réglant votre cadence (comme un trotteur), tout en oscillant autour de l’allure marathon (AM). Hydratez-vous, échauffez-vous 15–20 min (progressif + 4–6 lignes droites).

1) Les Vagues 1 km (spécifique marathon)

- Bloc 1 (6 km) : alternez 1 km à AM + 3–4 % puis 1 km à AM – 3–4 % (3 allers-retours).

- Récup : 3′ très facile.

- Bloc 2 (6 km) : mêmes vagues, mais +5 % / –3 % (accent sur la relance, retour sous-seuil plus confortable).

- Finir : 10–15′ facile.

Objectif : apprendre à relancer court sans dériver l’effort perçu ; maintenir l’économie de course via le rebond.

2) Le RABIT on M (micro-sprints contrôlés)

- 30′ à AM – 2 % en intégrant toutes les 3′ un sprint technique de 10 s (lancé, amplitude progressive, jamais à bloc, qualité de pied).

- 10′ facile.

- 20′ à AM, avec un 10 s toutes les 4′.

- 10–15′ facile.

Objectif : entretenir la vitesse maximale courte (10 s) dans la séance spécifique, pour élargir la réserve de puissance sans altérer la charge aérobie.

Fréquence : 1 fois/semaine, en alternance (Semaine A : Vagues 1 km • Semaine B : RABIT on M).

Si vous n’avez pas le temps voici la séance magique qui dure moins d’une heure (douche non comprise !😉😂

Et la science derrière (en bref)

- La cinétique de VO₂ et la dérive lente expliquent qu’on puisse atteindre VO₂max à des vitesses inférieures à vVO₂max si l’effort dure assez longtemps.

- Dans l’étude, le 3000 m concentre ~la moitié du temps à VO₂max et c’est l’épreuve où cette fraction explique le mieux la performance. À l’inverse, au marathon, c’est le % de vVO₂max (intensité relative) qui distingue les meilleurs et ce pourcentage dépend de la variation de vitesse.

- Les mesures respiratoires en continu (analyseur portable) rendent ces constats écologiques (terrain & compétition) et permettent de s’affranchir des conclusions tirées de tests sur tapis roulant, qui, en outre modifie le pattern de la foulée.

À retenir

- vVO₂max = repère de test en accélération par palier, pas dogme d’allure.

- On peut atteindre VO₂max au marathon, mais brièvement en pourcentage du temps de course (~4–5 % du temps) mais qui représente quelques minutes en valeur absolue (9 minutes sur 3h de course par exemple !)

- Pour performer, travaillez la variabilité d’allure et la réserve de puissance entre AM et vitesse très courte (10 s), sans sortir d’une perception d’effort moyenne.

Pour aller plus loin (étude citée)

Molinari C.A., Edwards J., Billat V. Maximal Time Spent at VO₂max from Sprint to the Marathon (IJERPH, 2020).

Sources clés :

- Définition terrain-labo de vVO₂max et protocole UMTT (plateau, test incrémental).

- Résultats principaux : ~51 % du temps à VO₂max sur 3000 m et ~4–5 % sur marathon ; VO₂max atteint sur toutes les distances.

- Au marathon, la fraction de vVO₂max prédit fortement la performance (r² ≈ 0,81).

- Contexte historique : Maron 1976 a déjà observé VO₂max au marathon (Douglas bags).

- Rappels méthodo : cinétique et dérive lente → plage de vitesses menant à VO₂max ; coût de course quasi constant (utile pour les vagues).

Laisser un commentaire